複雑な献立作成をAIで効率化

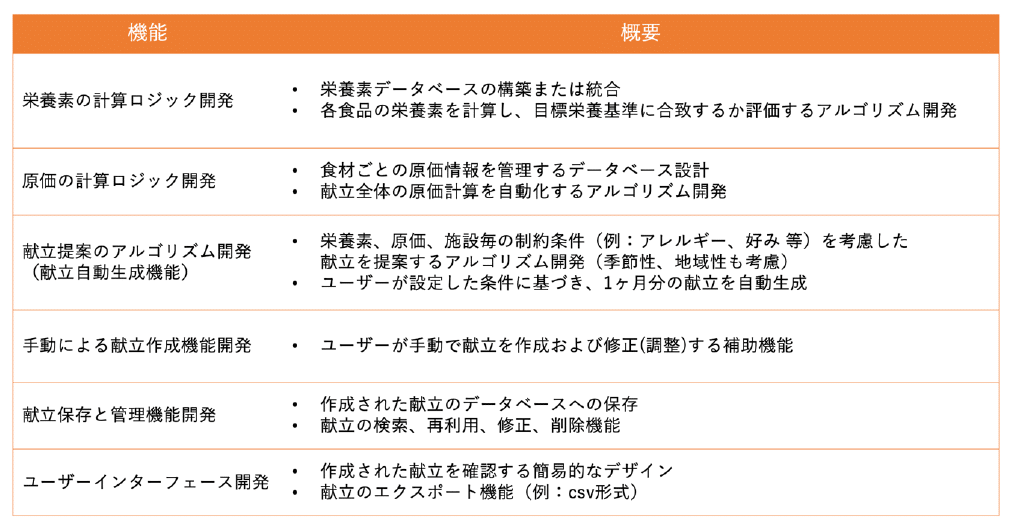

少子化による人口減少により、多くの業界が深刻な人手不足に直面しており、給食業界もその例外ではありません。また、献立作成はさまざまな要素を考慮しなければならず、時間と労力がかかることも大きな課題です。献立作成を担う栄養士の業務は、美味しさと栄養バランスの両立を図るだけでなく、品質・衛生管理、アレルギー対応、禁食制限、そして頻繁に変動する食材価格への対応など多岐にわたり、その業務はますます複雑化しています。また、栄養士一人ひとりが高い専門知識をもつものの、経験やスキルの習熟度には個人差があり、さらに、次世代への知識やノウハウの継承にも時間を要しているのが現状です。このような背景のもと、献立作成の業務体制には、さらなる改善が求められています。

こうした課題を受け、医療・福祉施設や学校向けの給食の調理・提供サービスを行うNSGグループの株式会社日本フードリンクは、「美味しく栄養バランスの取れた給食の提供」「安全性の確保」「顧客ニーズへの対応」「変動する食材価格への柔軟な対応」「業務の効率化」といった多様な要件を同時に満たす方法を模索してきました。そのなかで同社はAI(人工知能)を活用した献立作成システムに着目。同じくNSGグループの株式会社新潟人工知能研究所と情報交換をはじめ、AI献立自動生成システムの開発に着手しました。

蓄積されたデータとノウハウがシステムの核に

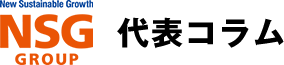

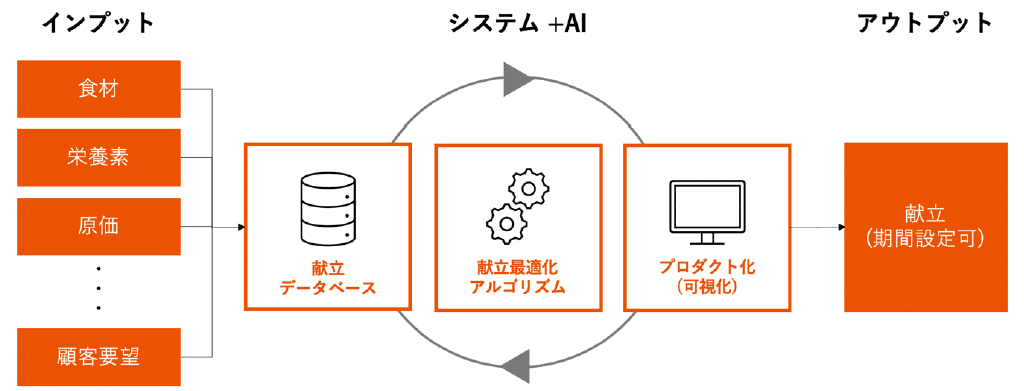

日本フードリンクが長年にわたり給食事業を営み蓄積してきた、膨大な献立や食材、栄養素、単価などの情報を網羅する「マスターデータ」が、システム開発の土台となっています。加えて、給食提供施設ごとの特性といった要素もこのデータに含まれています。日本フードリンクと新潟人工知能研究所が共同開発したAI献立自動生成システムでは、この「マスターデータ」と最適な献立を導き出すAIアルゴリズムを組み合わせて活用しています。その結果、顧客ごとの要望に即した献立を、短時間で作成できるようになりました。

このシステムの最大の特長は、従来のように条件を一つひとつ細かく設定する必要がないことです。AIが自然言語を理解し、機械学習を通じて成長していく仕組みを備えているため、「野菜をもう少し減らして」「魚は週2回までにしてほしい」といった抽象的な要望でも、AIがフィードバックとして受け取り、献立に反映します。こうしたフィードバックを重ねることで、利用者のニーズに合わせて適応していく“成長型AI”である点が、これまでのシステムにはない大きな特徴です。

一方で、献立作成における施設ごとのやりとりには、当時は適切とされていたが現在では不適切とみなされる対応や、人手による表記の揺れなど、さまざまな矛盾が含まれています。AIはそれらをすべて読み込み学習の対象としていますが、こうした曖昧なルールは、AIの判断を妨げる要因にもなり得ます。現在は、AIが生成した献立に対して、栄養士が矛盾や不備の有無を確認し、必要に応じて修正・フィードバックを行う体制を整えています。こうした人によるチェックと指摘が、AIのさらなる学習を促し、データの整理と精度の向上につながっています。

10時間が2時間に~80%効率化を目指して

AI献立自動生成システムは、2025年4月より2施設で運用を開始し、完成度の向上に向けて機能検証と効果検証を重ねながら、継続的な改善を重ねています。従来10時間かかっていた献立作成が、AIの活用により2時間強に短縮された事例もあり、全体として作業量の約80%削減を目指しています。

一方で、AIのアウトプットにはまだ改善の余地もあり、それに対する修正指示がフィードバックとしてAIに蓄積され、さらなる精度向上につながっています。

そして、業務効率化によって生まれた時間を、今後どのように活用するかも重要なテーマとなります。これまでは献立作成業務に多くの時間を費やし、施設などの現場へ訪問する機会が限られていました。今後は施設の栄養士と対話し、要望を汲み取りながら、たくさんのフィードバックを返すことで、より質の高い献立を共につくる体制を構築していくことを目指していきます。

共通する業界の課題解決へ向けて

現在、日本フードリンクでは社内業務改善を目的としてシステム開発を進めていますが、今後はその活用範囲を外部にも広げていくことを視野に入れています。給食受託事業を営む同業他社においても、日本フードリンクと同様に、属人化しがちな複雑な献立作成業務に栄養士が多くの時間を割いているという実態は変わりません。こうした業界共通の課題解決に寄与することを目的に、外販用プラットフォームの開発を計画しています。

外販用プラットフォームの開発にあたっては、より多様なニーズへの対応が求められることから、機能面や性能面の一層の進化が不可欠です。また、データの集約環境が整っていない事業者にも活用いただけるような工夫も検討しています。

私たちの取り組みはまだ始まったばかりですが、日本フードリンク内で蓄積してきたノウハウや経験が、業界や組織の垣根を越えて、同様の課題に向き合う皆さんの業務改善の一助となれれば幸いです。

そして、業務の効率化によって生まれた時間が、現場の栄養士の皆さんによる“人にしかできない”価値創造の時間に変わり、給食を食べる皆さんの満足感を高めることに繋がることを願っています。 〆