節水型乾田直播水稲栽培への挑戦──新潟から稲作の未来を切り開く

秋の気配が漂い始めた越後平野では、いよいよ稲刈りの季節を迎えています。昨年から今年にかけて、全国的に米の供給不足や価格高騰など不安定な状態が続き、政府による備蓄米の放出や流通の混乱も重なり、「令和の米騒動」と称されるほど社会的関心を集めました。

日本の農業は今、深刻な転換期にあります。高齢化による離農者が増える一方、若い世代の就農者は依然として少なく、日本全体が人口減少社会に向かい人材確保が難しくなる中、農業においても担い手不足が深刻化しています。その中で特に重要になるのが、労働生産性の向上です。限られた人員で農地を守り、持続可能な農業を実現するためには、これまで日本の農業が培ってきた知恵や技術を大切に引き継ぎながらも、従来のやり方だけに頼るのではなく、省力化と効率化を基盤にしたイノベーションを積極的に取り入れていくことが求められます。

この課題に挑むため、NSGグループの農業法人株式会社ベジ・アビオは、省力化と効率化を同時に実現できる方法の一つとして、「節水型乾田直播水稲栽培(せっすいがたかんでんちょくはすいとうさいばい)」に取り組み始めました。

省力化と環境負荷軽減を両立する乾田直播

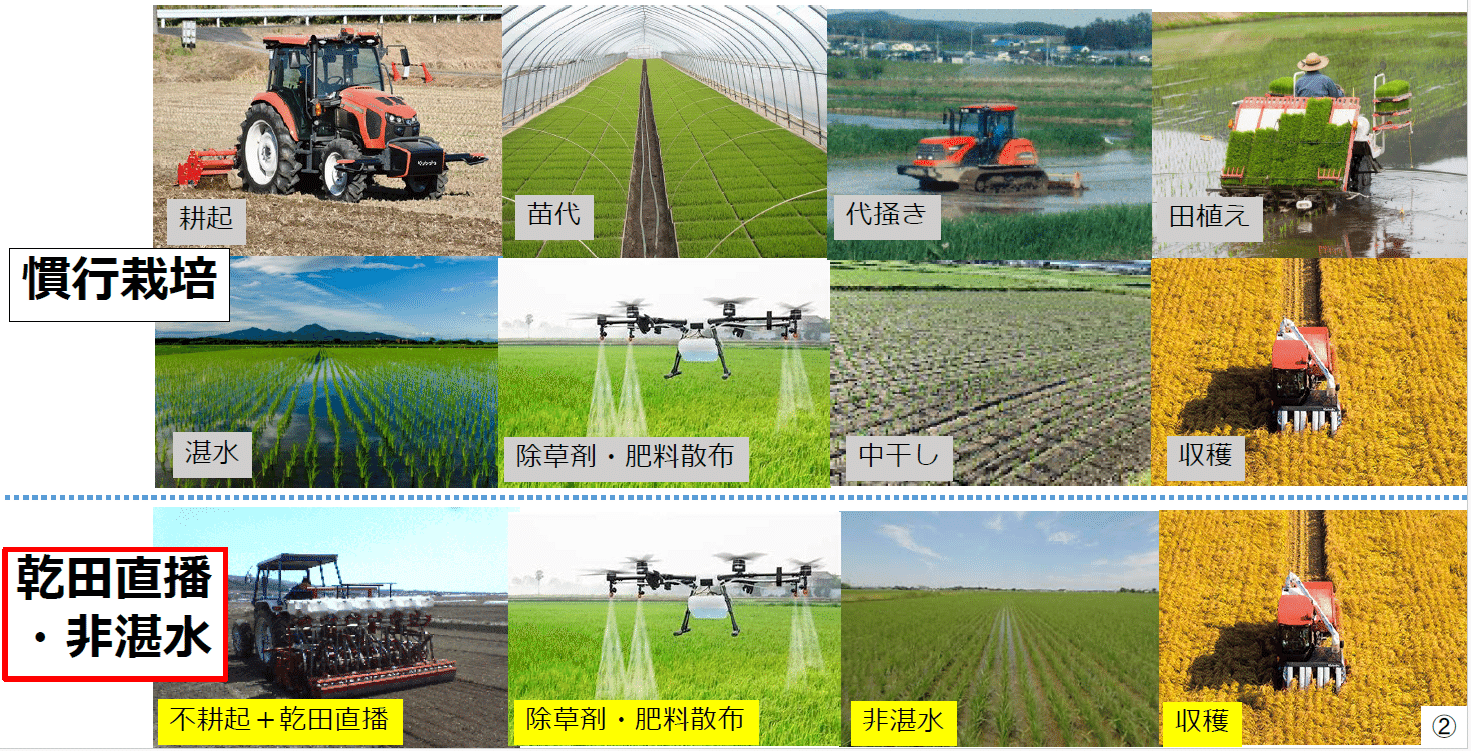

節水型乾田直播水稲栽培とは、水を張らない乾いた田んぼに直接種をまく栽培法です。従来型の水稲栽培と比較すると、育苗や移植などの工程を省けて、水の管理に必要な時間も削減できるため、労働生産性を高めることができます。また、必要な機材も少なく生産コストの削減にもつながります。さらに、水を長期間張らないことで、温室効果ガスであるメタンの排出を大幅に抑制でき、環境負荷の軽減にも貢献できる点も注目されています。

農業法人ベジ・アビオは、JA新潟市様や株式会社新潟クボタ様と連携して栽培に取り組み、新潟市北区の57アールの圃場で、暑さに強い品種「にじのきらめき」を春に作付しました。今年の夏は記録的な猛暑となり、6月下旬から7月下旬までの30日間の降水量は、新潟市でわずか3.5ミリメートルと平年の2%ほどにとどまりました。従来型の水稲栽培では水不足に苦慮する地域もある中、節水型乾田直播水稲は水を張り続ける必要がないため、この圃場では水やりをわずか4回で済ませることができました。

試算によれば、節水型乾田直播水稲栽培は、従来型の水稲栽培と比べ、労働生産性を2倍以上に高め、生産コストを約6割削減、メタンの排出量は約9割抑制できるとされています。農業の持続可能性を高める革新的な手法として、大きな期待が寄せられています。

持続可能な農業モデルの創出へ

初めての収穫は10月上旬を予定しています。収穫した米は、NSGグループの新潟食料農業大学の食堂に主食用米として納品する予定です。

新潟食料農業大学は、「食」「農」「ビジネス」を一体的に学ぶことで、食のジェネラリストを育成することを目的に設立し、ベジ・アビオと連携を深めています。節水型乾田直播水稲栽培に強い関心を持つ学生も出てきているそうです。

将来的には作付面積を拡大し、環境負荷の少ない原料米として、米菓や日本酒など地域を代表する食品メーカーへの供給も視野に入れています。収量や品質の向上を目指しながら試行錯誤を重ね、節水型乾田直播水稲の栽培方法を確立し、得られた知見を積極的に情報発信し、生産者の皆さまと共有していきたいと考えています。こうした取り組みを通じて、新たな挑戦に共感いただける皆様や新規就農を志す方々を増やし、持続可能な農業基盤の確立に微力ながら尽力してまいりたいと思います。 〆