- ニュース&トピックス

【国際こども・福祉カレッジ】ソーシャルワーク×SDGs 実践活動

「見えない困難に、そっと寄り添う」ヘルプマーク啓発活動

国際こども・福祉カレッジでは、7月20日「ヘルプマークの日」に当事者の方をゲストスピーカーとしてお招きし、講演会を実施しました。

■SDGsの目標と「見えない困難」への理解

現在、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」の中でも、「3.すべての人に健康と福祉を」や「10.人や国の不平等をなくそう」といった、人権や共生社会に関わる目標が注目されています。

国際こども・福祉カレッジでは福祉心理・大学科2年生(ソーシャルワーカー養成課程)の学習科目に、「SDGsと国際理解」という授業があります。SDGs17の目標について世界や日本が抱える課題を探求していく中で、共生社会への第一歩として7月20日が「ヘルプマークの日」と定められたことを知り、当事者の方をゲストスピーカーとしてお招きし、講演会を実施しました。

■講演会を通して、当事者の声が「伝える力」に変わる

講演会では、新潟AYA世代コミュニティHUGMEに所属している櫛谷尚美さんより、次のようなお話を伺うことができました。

「ヘルプマークをつけることは勇気がいりました。」 「助けが必要な場面ではなかったけれど声をかけてもらえたことがとても嬉しかったです。」

講演会に参加した学生からは「今までヘルプマークを見かけた際は、どう声をかければいいのかがわからず対応できなかったが、これからは声をかけてみたい」、「ヘルプマークは、社会に出るときのお守りのような存在だと感じた」、「地域で暮らす多くの人たちにこのマークを知ってもらえるよう、啓発活動をがんばっていきたい」といった前向きな感想が多く寄せられました。

■地域の小学校や中学校への啓発活動の準備

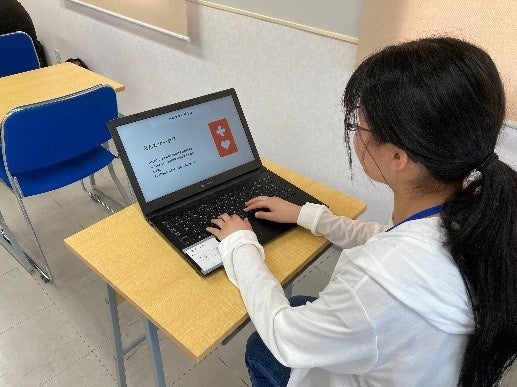

現在、講演会から得た学びや感動をもとに、学生たちは小学生、中学生、地域の方々への啓発活動に向け準備を進めています。

プレゼンテーション資料の作成にあたっては、以下のような工夫を行っています。

・ヘルプマークとSDGsとの関係性について、わかりやすく解説

・ヘルプマークの意味や対象者について、イラストやクイズ形式で紹介

・講演者がヘルプマークを必要とした経緯や、携帯した上でのエピソードを紹介

・「私たちにできること」や「思いやりのリアクション例」の提案

■今後の啓発活動に向けて

ソーシャルワークにおける基本的な視点は「人は環境とやり取りをしながら生きている」という考え方です。そのため、当事者一人ひとりへの支援だけではなく、その人が生活している地域社会という環境に働きかけることが重要です。

学生たちは、日常の中で困難を抱えている人を地域社会の中で自然に助けられる社会を実現したいと願い、真剣な想いをもって啓発活動に取り組んでいます。国際こども・福祉カレッジでは、学生たちのその想いを大切にしながら、今後の活動を後押ししてまいります。

学校法人国際総合学園 国際こども・福祉カレッジ

学校長:羽田春喜

所在地:新潟県新潟市中央区花園1-1-12

URL:https://www.wm-c.ac.jp/