- What's NSG

- チャレンジ

対面×オンラインでつくる安心できる居場所。子どもたちを支えるフリースクールの挑戦。

不登校や、学校の環境や学び方に違和感を抱く子どもたちが増える中、2025年4月、新たに開設されたフリースクール「開志学園中等部」。学校という枠にとらわれず、個性を大切にした学びを目指す子どもたちに、安心できる“居場所”を提供します。

今回お話を伺ったのは、この中等部の立ち上げに深く関わってきた、開志創造高等学校副校長の竹田隆行さん、大彦学園法人事務局の前田健吾さん、そして現場の中心となって子どもたちと向き合っている開志学園中等部チーフの永井一哉さんです。開設までの想い、子どもたちへのまなざし、そして未来へのビジョン。子どもたちに「ここなら、一歩を踏み出せる」と感じてもらえるよう、そんな願いを込めた教育現場の声をお届けします。

永井さん(左)、前田さん(中央)、竹田さん(右)

新たな学びの場に込めた開設メンバーの想い。

— 皆さんの経歴と、開志学園中等部へのかかわりについて教えてください。

永井 私は昨年度の3月まで、新潟市内の中学校で校長を務めていました。38年の教員生活の節目に、このプロジェクトと出会い、新たな挑戦を決意しました。教育委員会に出向していた時期には、生徒指導や不登校支援に深く関わってきたので、その経験をこの新たな学びの場づくりにも活かしたいと考えています。

前田 私は以前、個別指導塾で教室長を務めていました。学習に苦手意識を持つ子どもたちと日々向き合いながら、成績の向上を目指して指導していましたが、不登校の子どもは受け入れが難しく、もどかしさを感じていました。そんな中、開志学園中等部の構想に出会い、「こういう場所こそ必要だ」と共感して参画することになりました。現在は、法人全体の総務業務と兼任しながら、広報担当としてホームページやSNSなどの運用を担当しています。

竹田 現在は開志創造高校の副校長を務めていますが、それ以前は開志学園高等学校で10年以上にわたり、さまざまな子どもたちの成長を見守ってきました。中でも気がかりだったのは、学校という環境に窮屈さを感じている子どもたちの存在。そんな想いから、開志学園中等部の立ち上げプロジェクトに深く関わるようになりました。

— フリースクールの立ち上げに至った背景について教えてください。

竹田 開志学園高校では、柔軟なカリキュラムや多様な学び方を取り入れてきました。その実績を小・中学生にも応用できないかと、フリースクール関係者と話し合いを重ねる中で、『これは形にできる』という確信が生まれ、開設に至りました。

— なぜ「東区役所庁舎内」という場所での開設だったのでしょうか。

竹田 きっかけは、開志学園高校がeスポーツで連携している「esports studio Legends」が、東区役所の施設を使用していて、隣の部屋が空いていると聞いたことでした。見学に伺ってみると同じフロアには「地球の子ども食堂と宿題Cafe ひがしく店」があり、子どもたちの居場所づくりに熱い想いを持った方々が活動していました。その様子を見て、「ここなら子どもたちのために新しい挑戦ができる」と直感しました。また、行政からの協力も得られることが分かり、この場所で開設したいと思ったのです。

子どもと保護者に寄り添う多様な関わり方。

— どのような子どもを対象にしていますか。

永井 学校に通うことが難しい子どもたちを対象としています。実際、在籍している中には、学校や友達のことは好きだけれど、今の学校の一斉授業や決められた生活スタイルが合わずに通えなくなってしまった子もいます。そんな子にとって、ここが新たな選択肢になればと願っています。

— 施設の環境面では、どのような点に配慮されていますか。

永井 まず、見た目から「学校っぽくない」ことを大事にしています。一般的な教室ではなく、自宅のリビングのようなリラックス空間にすることで、「ここなら安心できる」と思ってもらえる環境づくりを心がけています。

— スケジュール面でも、柔軟に対応されていると聞きましたが。

永井 はい。原則として開室時間に厳密な決まりはなく、過ごし方も自由です。ただし、スタッフが常に見守り、必要に応じてサポートします。「自分で考え、判断して、行動する」ということを少しずつ体験してもらいたいからです。こうしたスタイルが、結果的に子どもや保護者の安心につながっていると感じています。

— 入学までの流れについて教えてください。

永井 まずは、お電話やホームページよりお問い合わせいただくことから始まります。窓口は前田が担当しており、電話やホームページからご相談いただく形になります。その後は原則として、保護者の方とお子さんにお越しいただき、面談を行います。これまでの経緯や現在の状況、どんな学び方を希望しているかなど、じっくりお話を伺います。多くの場合はその後に体験入学へと進んでいきます。

— 入学後、保護者の方との関わりはどのようにされていますか。

永井 子どもの送迎時のちょっとした会話が、面談につながることも少なくありません。話の中で「学校側にはうまく伝えられない」ということがあれば、これまでの学校現場での経験を活かし、私から橋渡しすることもあります。保護者の心理的な負担を少しでも軽減できるよう、学校と家庭の間に立って連携を図っています。

メタバース×専門分野、広がる学び。

— 他のフリースクールとの違いや、開志学園中等部ならではの特徴は何でしょうか。

竹田 一番の違いは、NSGグループの教育ネットワークの中で運営されていることです。開志学園高校や開志創造高校との連携があり、高校側の校長や先生がアドバイザーとしてサポートしています。これは他のフリースクールにはない安心感だと思います。また、子どもたちが興味を持つ専門分野の関心を深めるための学習時間「ME-TIME」を設けています。学びの場としての自由度の高さと、将来につながる専門性の両立を図ることを目指しています。

永井 もう一つの特徴は、フリースクールとしては新潟県内初となる「メタバース教室」の併設です。学校に行きたくても外に出られなかったり、人と直接会うことに不安を感じていたりする子どもたちは、これまで“どこにも行けない”状況に置かれてきました。でも、メタバース空間なら、自宅からでも人とつながれる。最初は声を出せなくても、アバターで“ここにいる”と感じられる。それが安心感につながるのです。リアルとバーチャル、どちらにも“居場所”を設けられることが、私たちの大きな挑戦です。

— 授業の進め方や教材についても工夫があると伺いましたが。

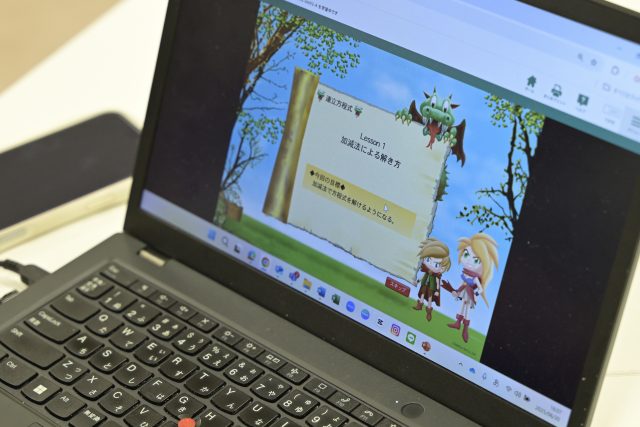

永井 はい。ここでは “自分で決める学び”を大切にしています。ルールは最小限で、人に迷惑をかけないこと。それ以外は、どう過ごすかも学びのペースも、自分で考え、決めてもらっています。また、学習面では、AIを活用したオンライン教材「すらら」を導入しています。子どもたちの理解度に合わせて、必要な箇所までさかのぼって学べる仕組みになっています。それも、アニメーションの先生が「ここまでは大丈夫だったよね。じゃあ、次はこれをやってみよう」と丁寧に導いてくれます。

前田 「すらら」のおかげで、例えば連立方程式が苦手な子が、一次方程式まで戻って理解を深めることも可能です。逆に、中学生でも高校レベルの内容まで進める子もいます。

加えて、ここでは学びだけでなく「社会性」や「コミュニケーション力」を育てることも重視しています。例えば、「ME-TIME」のeスポーツを通じた協働活動では、自然なかたちで「助けて」「教えて」が言える練習にもなります。社会に出るときに必要な力を、遊びの中から学んでいけるのです。

— 今まで行ってきた「ME-TIME」の他の事例があれば教えてください。

前田 活動は本当に多彩です。最近では、イラスト制作やeスポーツ、お料理イベントなどを実施しました。ホットケーキ作りの際には、自然と「これ持ってきて!」「上手だね!」と声を掛け合うようなコミュニケーションが生まれていました。

また、子どもたちが自分で「やってみたい」と声を上げたことは、できる限り実現するようにしています。今後は公園での“プチ運動会”を予定しています。自分たちで遊具を持ち寄って、声をかけ合いながら外で体を動かす。それだけでも、かけがえのない経験になると思っています。

— 現在、開志学園中等部には何名の子どもたちが在籍していますか。

永井 現在は11名が在籍しており、そのうち8名がリアル教室に通っています。1名はリアルとメタバースの併用、完全にメタバース教室のみで通っている子が2名です。生活リズムは子どもによってさまざまです。朝がゆっくりな子もいますし、始業時間に来る子もいます。それでも大丈夫。何時に来ても、その子にとっての一日がそこから始まります。

— 卒業後の進路については、どのように考えていますか。

前田 現在、中学3年生の生徒が1名在籍しています。これから本格的に進路指導に取り組んでいく段階です。私たちは、開志学園高校や開志創造高校をはじめとするNSGグループの学校や教育機関と連携しながら、子どもたちの希望に合わせた“次のステップ”を具体的に提示できるようにしていきます。

価値観の多様化がもたらす新たな学びの選択肢。

— 開志学園中等部には様々な背景を持つお子さんが通われているとのことですが、そもそも学校に行きづらさを感じる子どもたちが増えている背景には、どのような社会の変化があるとお考えでしょうか。

前田 今は「みんなと同じでなくていい」という価値観が広がり、親御さんも子どもも、自分らしさやマイペースを大切にしています。学びの選択肢も塾やYouTubeなど多様化し、「学校以外の学び方でも十分に学べる」と考える家庭も増えてきました。ただ、学校で得られる社会性も大切です。だからこそ、学校が合わない子のために、私たちのような“子ども自身が選びたくなる学びの場”の存在が求められているのだと感じています。

永井 日本の学校教育は、大多数に対して「等しく基礎力を育む」ことに非常に優れていると思います。それが、日本の社会を発展させてきた一因でもあるでしょう。でも、社会が変化している今、全員が同じ内容を、同じペースで学んでいくことが本当にベストなのか…そう問い直す時期に来ているとも感じています。学校は学校としての役割を果たしつつ、それとは異なるアプローチも必要とされているのです。開志学園中等部は、そうした多様な学び方の選択肢の一つとして、子どもたちを支えていきたいと考えています。

— 最後に、今後のビジョンをお聞かせください。

前田 「通いたいけれど、遠くて通えない」という声もあります。そうした子どもたちのためにも、今後はリアル教室の拠点を増やしつつ、メタバース空間もより楽しく“つながれる場所” として進化させたいと考えています。

— 子どもたちには、どんなふうに育っていってほしいですか。

永井 「社会的な自立に向けて一歩を踏み出せる子」に育ってほしいと思っています。いずれ社会に出ていくとき、自分のことは自分で考えて、決め、行動できることが必要になります。そして、「助けて」「教えて」と言える力こそが、生きる力につながるのだと思います。ここに来た子どもたちが、リアルでもメタバースでも「外とつながる一歩」を踏み出せるよう、私たちは子どもたちに寄り添い、共に歩んでいきます。

開志学園中等部

2025年4月、NSGグループは新潟市東区で初となるフリースクール「開志学園中等部」を開設しました。中学生および小学校高学年の児童を対象に、学び方・過ごし方の選択肢を広げる新しい学びの場です。学校という枠にとらわれず、個性を大切にした学びと育ちを目指す子どもたちに、安心できる“居場所”を提供します。

〒950-0885 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 東区役所庁舎内3階

TEL.090-7196-7004

https://kaishi-junior.jp