- 事業領域

- ICT

「現場でこそAIは活きる」と44歳で実務の世界へ転身。

地盤改良支援AIの開発で特許を取得。

技術開発と人材育成の両方で地域課題の解決に挑んでいる。

産業支援から熟練技術のデジタル継承まで、

今後も幅広い分野でAIの可能性を追求する。

そんな佐藤さんが描く、AI社会の未来構想とは。

AI開発と次世代人材育成で地域発展を支える。

これまでのキャリアを教えてください。

福島県出身で、地元の高校を卒業後、NSGカレッジリーグの新潟コンピュータ専門学校(以下、NCC)に進学しました。そこで3年間、ネットワークや情報処理について学びました。卒業後は地元でシステム開発会社に勤務し、その後フリーランスとして活動しました。新しい技術に触れる機会を探していたとき、縁あって母校NCCに講師として戻ってくる形で採用となり、情報システム科の学科長を務めるとともに、AIシステム科の立ち上げにも携わりました。そして2019年、実務の現場でAIに挑戦したいという思いから、新潟人工知能研究所へ転籍しました。

現在はどのような仕事に取り組んでいますか。

技術開発部長として、AIのシステム開発と人材育成に携わっています。開発業務に加え、社内外の人材育成やAI教育コンテンツの開発にも取り組んでいるのが当社の特徴です。企業と連携したAI導入支援のほか、教材開発やセミナー開催、若手育成など、幅広い活動を行っています。教育現場での経験を活かし、技術を「どう伝えるか」という視点を常に大切にしています。

特許を取得したシステムを開発されましたが、その話をお聞かせください。

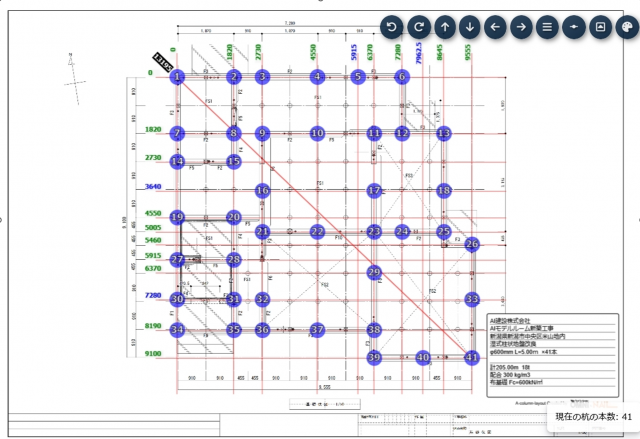

長岡市にある地盤改良の専門企業・オムニ技研様と共同で、AIを活用した地盤強化支援システムの開発に取り組みました。従来、住宅の基礎を支える地下の支柱(杭)の配置計画は、ベテランの職人さんの経験と勘に頼っていましたが、AIがこれを支援することで、技術継承や業務効率の課題を解決するという試みです。このプロジェクトでは、建築図面から間取りや構造をAIが読み取り、最適な杭の配置を提案する仕組みを構築しました。約3年にわたり現場データを共有いただきながらトライアンドエラーを重ね、特許取得を果たしました。

システム画面イメージ

特許を取るまで、どのような経緯で完成に至ったのでしょうか。

オムニ技研様へ、データ提供と実証実験をお願いするところからのスタートでした。当社としてもAI技術の知見をさらに深める貴重な機会と捉え、技術検証と検討を重ねながら進めました。AI開発で最も重要なのは「良質な学習データ」であり、それは現場の企業しか持ち得ないものです。定期的なミーティングを重ね、地道に改善を積み上げることで形にできました。AIシステムは、お客様と一緒に育てていくものだと改めて実感したプロジェクトでした。

現場との信頼関係構築を重視。

今後はどのような展開を予定していますか。

現在、オムニ技研様と共同開発したAIシステムを、他の地盤改良業者にも展開するための「外販」に取り組んでいます。同様の課題を抱える中小企業や建設業界は全国に数多くあり、そうした企業にも私たちのソリューションを届けていければと考えています。今回の特許は、技術的プロセスを広範囲でカバーできる内容となっており、同種の技術での競合参入を抑えやすい強みがあります。

パートナーシップにおいて意識していることは何でしょうか。

AI技術には自信がありますが、現場で培われた専門知識は別物であり、そこから学ぶ必要があると考えています。現場の声に耳を傾け、謙虚に学ぶことが信頼関係づくりの基本です。こうした連携を通じて得た感覚や学びは、次の案件でも必ず活かされます。これからも、一つひとつのプロジェクトを丁寧に、誠実に積み重ねていきたいと思っています。

教育者からAIエンジニアへ。決意と挑戦。

なぜ、AIに興味を持つようになったのですか。

高校時代からAIには強い興味がありました。ただ、当時はちょうど「AI冬の時代」と呼ばれ、かつてのブームが去って研究開発も停滞し、社会的な注目度も低い時期でした。未来がある分野だとは思われていなかったんです。また、私自身、論理や計算よりも文章表現が得意で、数学には苦手意識があったため、「AIは無理かな…」と自然と距離を置いていました。その後、NCCで教員として働く中でAIブームが再燃し、「もう一度、今度こそ本気で挑戦してみよう」と決意しました。

その後、新潟人工知能研究所へ転籍されましたが、大きな決断でしたね。

はい。長年勤めた職場を離れて新たなチャレンジをすることには、不安もありました。ただ、ありがたいことにNSGグループ内にAI専門会社があり、グループ内で“転籍”という選択肢を取れたのは非常に幸運でした。家族の理解も得て、『今しかない』と44歳で新たな挑戦に踏み出しました。

久しぶりの現場実務で、戸惑うことも多かったのではないですか。

正直なところ、右も左もわからない状態からのスタートでした。ただ、挑戦を支えてくれた環境には今も感謝しています。会社も上司も、スキルアップやキャリア形成を重視してくれていて、例えば日本ディープラーニング協会が主催する「E資格※」の取得に向けた勉強も、業務に必要なスキル習得として支援していただきました。さらに、ちょうどそのタイミングで厚生労働省主導のAI人材育成プログラムに、教材開発委員として参画するチャンスもいただきました。NCC、当社、外部企業とのコンソーシアムで教材開発と実証実験を行いながら、実務と理論の両面でAIに触れ続けられたことは大きな糧となりました。

※E資格…ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識を有しているかを認定する資格。

地域と未来を支える、AI人材と技術の育成。

AI開発に関してNSGグループ内での連携はありますか。

さまざまな形で進んでいます。例えばNCCとは、eスポーツ学科の学生やプロゲーマーがプレイ中に画面上のどこを注視しているかをAIで分析する共同研究を実施しています。上級者の視線を可視化し、学生が学習時に参考にできるようにする試みです。また、起業支援施設「CLIP長岡」では、起業相談や経営課題など、過去の相談事例2000件以上を活用したAIチャットボットを構築し、24時間対応可能な相談支援を実現しました。多様な教育機関・企業を擁するNSGグループだからこそ、AIの可能性を幅広く活かせると感じています。私自身も、教育と実務の架け橋となって、今後も積極的に取り組んでいきたいです。

会社として、そして個人として、どのような未来を描いていますか。

会社のビジョンとして掲げているのは、「AIを駆使して地域の生産性を高め、人材育成を通じて地方創生に貢献する」ことです。これは設立当初から一貫して掲げてきた目標であり、私自身の中にも深く根づいています。特に注力しているのが、次世代を担う人づくりです。日本は資源に乏しい国だからこそ、「人こそ最大の資源」という考え方が一層重要になると感じています。その中で、AIという技術領域で活躍できる人材を地方からどんどん育てていきたいと考えています。

ご自身の今後についてはいかがですか。

今、インターン生や若手社員など、感性豊かで成長力のある人材が多く集まっています。そうした若手が力を発揮できる環境を整えることが、私の次なる使命だと感じています。そして彼らの活躍が誰かの憧れとなり、「あの会社で働きたい」と思ってもらえたら、こんなに嬉しいことはありません。

AI時代に求められる、柔軟な発想力と人間力。

これから、AIによって社会はどう変わっていくと思われますか。

パソコンやインターネットが普及し始めた当初も、「人間の仕事がなくなる」と言われました。でも、実際には仕事内容や役割が変わっていっただけでした。AIも同じで、人間の仕事が完全になくなるわけではありませんが、仕事の“在り方”は確実に変わっていくと思います。これまで人が担ってきた作業の一部がAIに置き換わるなど、役割分担が進むでしょう。あくまでAIは“道具”ですが、使いこなすことで強力なパートナーにもなります。パソコンやインターネットと同様、使いこなす人によって成果は大きく変わります。これからの時代に必要なのは、“AIと協働できる柔軟な発想力を持つ人材”だと思うのです。

AIを使いこなすことが不可欠なわけですね。

学生たちにはよく、「AIは掛け算になる」と伝えています。もちろん、AIを活用することでゼロから最低限のことはできますが、自分の力が“ゼロ”であれば、AIをかけても“ゼロ”にしかなりません。でも、自分に10や100の力があれば、AIと組み合わせることで1000にも1万にもなる可能性がある。それがAIの本質だと思うのです。今や開発現場でもAIなしでは成り立たない状況になっています。だからこそ、プログラミングなどの基礎スキルに加え、コミュニケーション力や倫理観といった人間力の土台も不可欠です。そうした次代の担い手を新潟から育て、地域と共にAIで未来を切り拓く社会を創っていきたいと考えています。

- 事業領域

- ICT

- キーワード

- #事業創造